【在宅看取り20年目の回答】世代による内装の変化/平野 国美氏

2022年7月17日

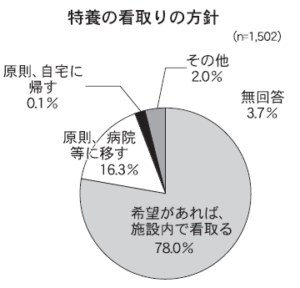

病名は昔から変わらずも訪問診療現場は大きく変化前回、拙著「看取りの医者」のドラマ化に当たって、若い制作陣の素朴な疑問を紹介しました。 患者さんは、どんな部屋で療養しているのか?私に ...

この記事は会員限定です。

無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能

有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)

いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。

関連キーワード