人材確保のための新規事業 事業多角化で課題解決

2022年11月28日

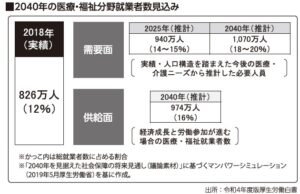

ワイツーエム(埼玉県上尾市)は設立以降8年間でお泊りデイサービス、訪問マッサージ、児童発達支援、放課後等デイ、住宅型有料老人ホームと事業を多角化してきた。増田康彦社長は当初、介護の知識・経験がなく事業 ...

この記事は会員限定です。

無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能

有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)

いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。

関連キーワード