2025年2月26日号 1面 掲載

<居住系エリア別ランキング 九州> 大手、九州進出の動き 西鉄、ウチヤマ、創生会ら上位

本紙サマー特大号恒例の「福祉施設・高齢者住宅定員数ランキング500法人」(データ元:TRデータテクノロジー、2025年1月31日更新「福祉施設・高齢者住宅DataBase」/ 販売元:高齢者住宅新聞社)より、九州エリアのトップ20法人を紹介する。近年、首都圏などに本部をもつ大手事業者などの参入が増加している同エリア。進む高齢化の現状とニーズの展望を紐解きたい。

出所:TRデータテクノロジー

デイ×住宅型散見高品質求む需要も

4大地方都市の中でも人口流入が多くみられる福岡市を内包する九州エリア。行政サービスの充実や経済活性化などの効果が見込まれる「コンパクトシティ政策」の成功例と言われる福岡市や熊本市などでは、効率的で持続可能な介護サービスの提供体制も構築しやすい。居住地圏内に商業・行政・交通などが充実することから、外出機会の増加などによるQOL向上などの効果も見込まれる。

運営定員数トップは西日本鉄道グループの西鉄ケアサービス(福岡市)。土地の確保などにおいて鉄道会社グループとしての強みを持つ。高齢者の住まい・施設を包摂する「まちづくり」の視点で、超高齢社会の課題解決を見据える。

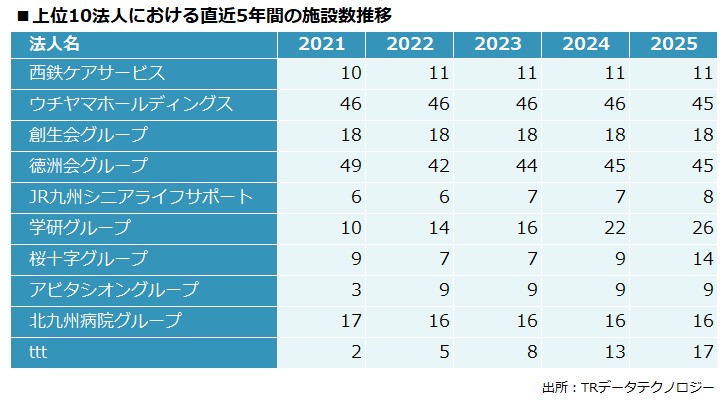

地場の法人による施設がシェアの大半を占める中、九州以外からの進出も増加している。上位10法人における21年~25年1月末までの間における施設数推移をみると、学研グループ(東京都品川区)の開設ペースが上がっていることがわかる。ほかに、ベネッセスタイルケアやSOMPOケアなども福岡市や熊本市で新設している。

大手事業者の九州進出について、西鉄ケアサービスの鵜野剛社長は「大手事業者が地方都市で安定した事業を展開していく流れはあって然るべき」と語る。「持続可能性という観点で効率化や生産性向上の必要性を考えると、大手のノウハウや企業努力を取り入れていかなければ、そもそも高齢者に対する福祉が成り立たない」との考えだ。

地方では、1~数事業所のみ運営する小規模事業者が首都圏・関西圏などと比して多い。経営者が自身の代で事業を終えるケースも増えている。

一方で、ttt(福岡市)のように拠点数を増やしている地場のベンチャー企業もある。月額6~8万円ほど(介護・医療費等は別途)と安価な住宅型有料老人ホームを展開。こうしたデイサービス併設で価格の低い住宅型有老が要介護者の受け皿となっているケースは、九州エリア全体で散見される。

とはいえ、大手事業者が展開する価格帯・質の施設へのニーズも少なからずある。土地・建築費が高止まりする大都市圏で新設を続けるのは、大手事業者も難しい。大手のエリア拡大と、地方におけるサービス提供体制の維持は、双方の課題解決にシナジーを生みそうだ。

■■□

熊本にサ高住 半年で満室/学研ココファン 木村祐介常務取締役

近年、九州エリアでサービス付き高齢者向け住宅の展開を進める学研ココファン(東京都品川区)。マーケットの捉え方や開設した施設の状況、今後の展望などについて、木村祐介常務取締役に話を聞いた。

近年、九州エリアでサービス付き高齢者向け住宅の展開を進める学研ココファン(東京都品川区)。マーケットの捉え方や開設した施設の状況、今後の展望などについて、木村祐介常務取締役に話を聞いた。

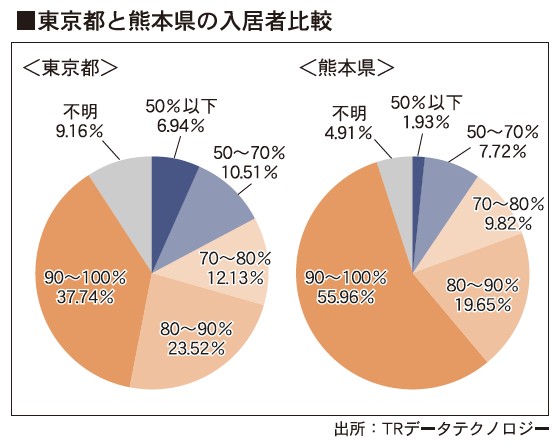

当社は北海道から九州まで、政令指定都市やそれに準ずる規模感の都市、また核家族化が進んでいる地域は首都圏と同じマーケット認識で広く展開している。九州では福岡市のほか、熊本市やM&Aで進出した鹿児島市でもサ高住を運営しており、大分市での出店予定もある。例えば熊本市では、開業半年ほどで約60室規模の物件が満室になる。2035年、2040年を見据えると、しばらくサ高住へのニーズは続くだろう。

昨今の建築費高騰といった市況からすると、新設に関しては首都圏では成立しづらく、地方のほうが相対的に開設しやすいといえる。人口30万人以上の地域に関しては、出店できるというマーケット認識だ。

開設エリアのローカル性はあまり考慮しておらず、物件の作り方や居室構成は首都圏などと同じく18平米、27平米、36平米、45平米などバリエーションを持たせている。介護主体の18平米以外の居室も、地方では供給が少ないので需要があると感じる。

福岡市は立地も含め、首都圏並みの市場なので利用料も高くなるが、それ以外の九州のエリアでは食費込み月額利用料18万円~などで提供している。各県の中でも、県庁所在地など「住み慣れた環境で、より便利なエリアに住みたい」というニーズに対応できる立地であることは重視している。