2025年8月13日号 1面 掲載

<独自調査>加算配分に不公平感 手当・賞与での支給多く【賃上げ時代の処遇改善①】

2024年介護報酬改定で一本化された介護職員等処遇改善加算。職種間の分配ルールが撤廃されるなど、事業者の裁量に任される点も多い。大手・中堅事業者へ緊急調査を行ったところ、事業者負担もしつつ介護職や多職種の賃上げを行う例が複数見られた。一方で、申請が複雑との指摘もある。各事業者がどのような点に重きを置き処遇改善を行っているのか、具体的な課題はどのようなところにあるのか。調査結果から紐解きたい。

職員への説明責任も

1~2%の改善が大半

当社が毎年作成している「高齢者施設・住宅定員数ランキング500」から大手・中堅110社へ7月にWebでアンケートを送付、31社より回答があった。

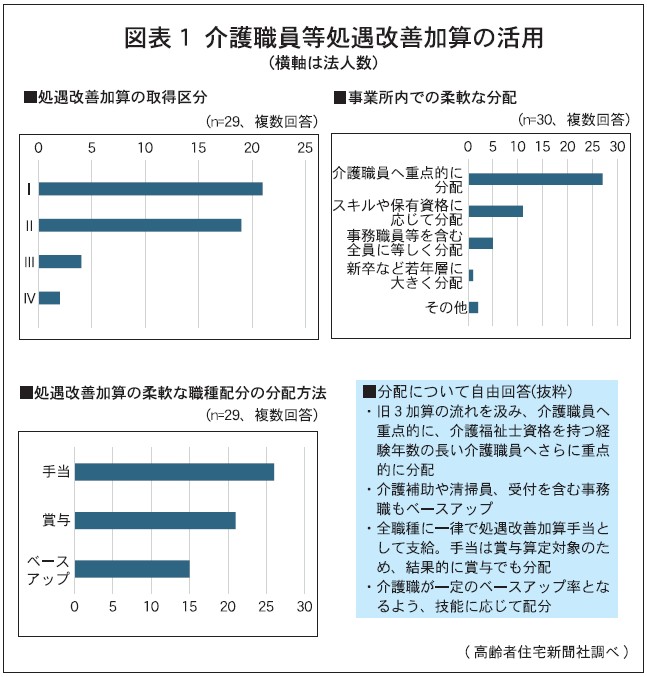

新加算では職種間での配分ルールが撤廃。「介護職員への配分」「経験・技能のある介護職員への柔軟的な配分」を中心としつつ、月額賃金改善要件分を除き、柔軟に配分できる。調査では、「介護職員へ重点的に配分」と約9割が回答、「スキルや保有資格に応じて配分」が36%と続いた(複数回答)。

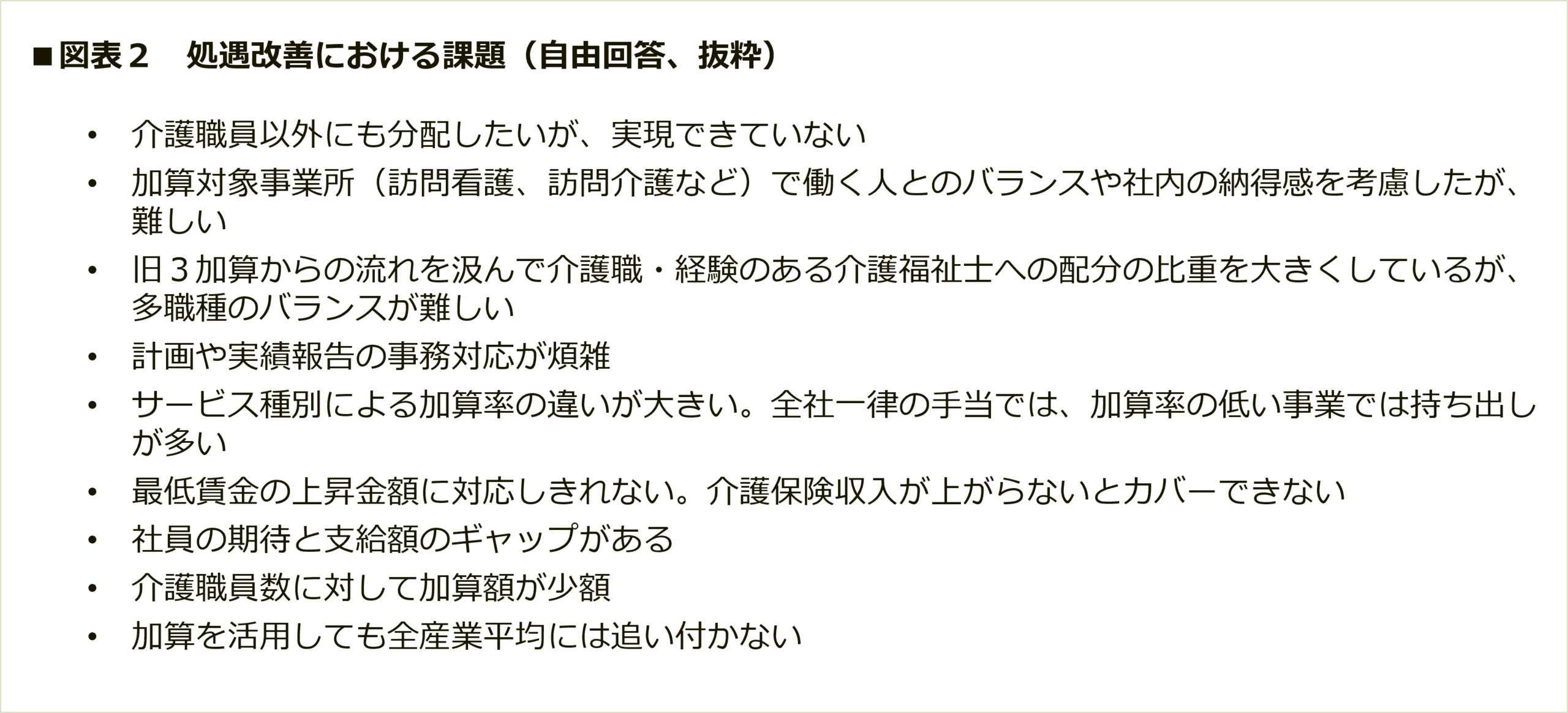

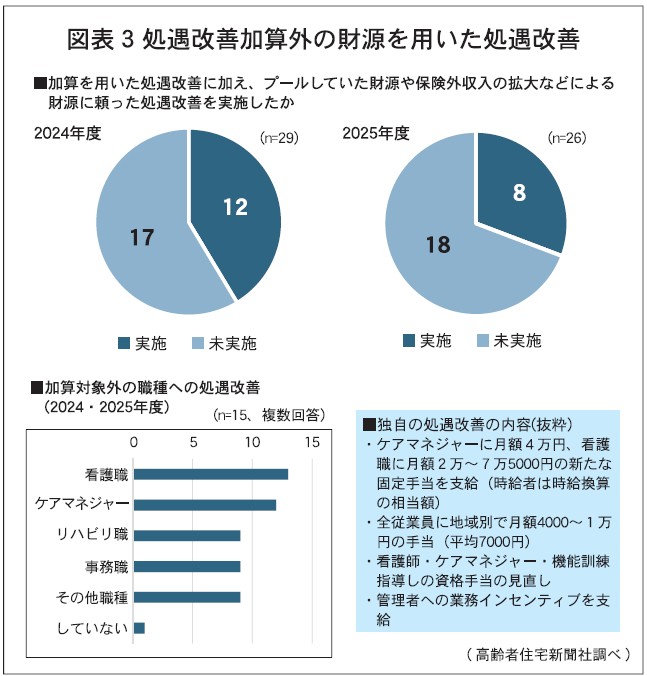

旧加算からの流れを反映した分配が多い一方で、「事務職員などを含む全職種へ配分」(6票)した例もみられた。新加算はケアマネジャーなどが算定の対象外となる。調査対象の大手・中堅事業者は複数のサービス類型の事業所を運営している場合が多い。「訪問看護・居宅介護支援事業所など加算対象外の事業所とのバランスをとるのが難しい」など、ケアマネや看護職、管理職への配分に悩む例が見られた。また、全社一律での賃上げを行った場合に「加算率の低い事業所では、賃金改善のために処遇改善加算以外に法人の持ち出しがあった」という事例もある。調査では65%が「法人からの持ち出しがあった」。

賃上げの方法は基本給アップが望ましいとされつつ、手当や賞与での配分も可能だ。調査では、基本給などのベースアップは半数、手当や賞与での配分の方が多く見られた。介護職員1人当たりの賃上げの規模は、回答(23回答)の半数が1~2.5%だった。3%を超える事業所も数ヵ所あった。

新加算では、任用要件などを定めるキャリアパス要件があるが、定めたうえで「職員に周知すること」も求められる。加算新設時の報道などで、財源確保の目安として「介護職員1人あたり〇万円の処遇改善にあたる」などと説明される場合がある。しかし、実際に支給される額がその金額に当てはまるわけではない。事業所規模により加算額が少額であったり、柔軟な配分により加算対象外の職種にも配分されたりする。また、配分時に「処遇改善手当」など、処遇改善加算を用いた額とわかる形の場合もある一方で、給与や賞与での分配では金額が見えにくい。

これらが職員へ誤解を生む理由になりかねない。「運営指導でも、処遇改善に関する指導が以前より厳しくなっている。周知の記録も同様に求められる場合が多い」と介護経営コンサルタントの小濱道博氏は話す。

処遇改善加算を用いたベースアップに加え、法人の資金を用いて手当や賞与を拡充した法人もある。24年には4割の法人が実施した。改善を行った法人に介護職以外の処遇改善を行ったか尋ねたところ、15法人中14法人が実施。特に、ケアマネや看護師のベースアップや賞与、手当の支給を行った例が多く見られた。

経験を積んだ介護職がケアマネになる事例もあるが、ケアマネは処遇改善加算の対象外。一般社団法人日本介護支援専門員協会(東京都千代田区)の柴口里則会長は「介護職との処遇の差が生じ、高齢化や若年層の空洞化を招いている」と指摘する。同協会は、居宅介護支援事業所も処遇改善加算の対象にすることを求め、署名活動などを行っている。

調査では、処遇改善加算による賃上げを賞与や手当で行ったという回答が多く見られた。介護報酬は3年に1度見直される。長期の見通しを立てるのが難しい中で基本給のベースアップを行うと、資金の確保が難しくなる可能性もある。実際に、回答の中には、手当での支給にとどまるというものもある。「上位の処遇改善加算を用いても、全産業平均には追い付かない」という声もあった。

一方で、SOMPOケア(東京都品川区)は、24年に続き25年も処遇改善を実施。社会保険未加入者を除く全職種全職員(約1万6000人)へ、平均7800円を支給し、賞与支給額を4%引き上げる。介護職は平均3.3%の賃上げとなり、投資規模は年間14億円にのぼる。

本特集では、同加算の課題や現状、活用事例などについて、業界団体や関連士業、有識者らに話を聞いた。

<②へ続く>