2024年8月14日号 4面 掲載

“水分補給”自立支援の要 パワーリハ学会・竹内顧問が管理者に講義 メディカル・ケア・プランニンググループ

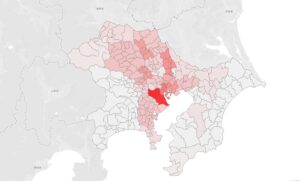

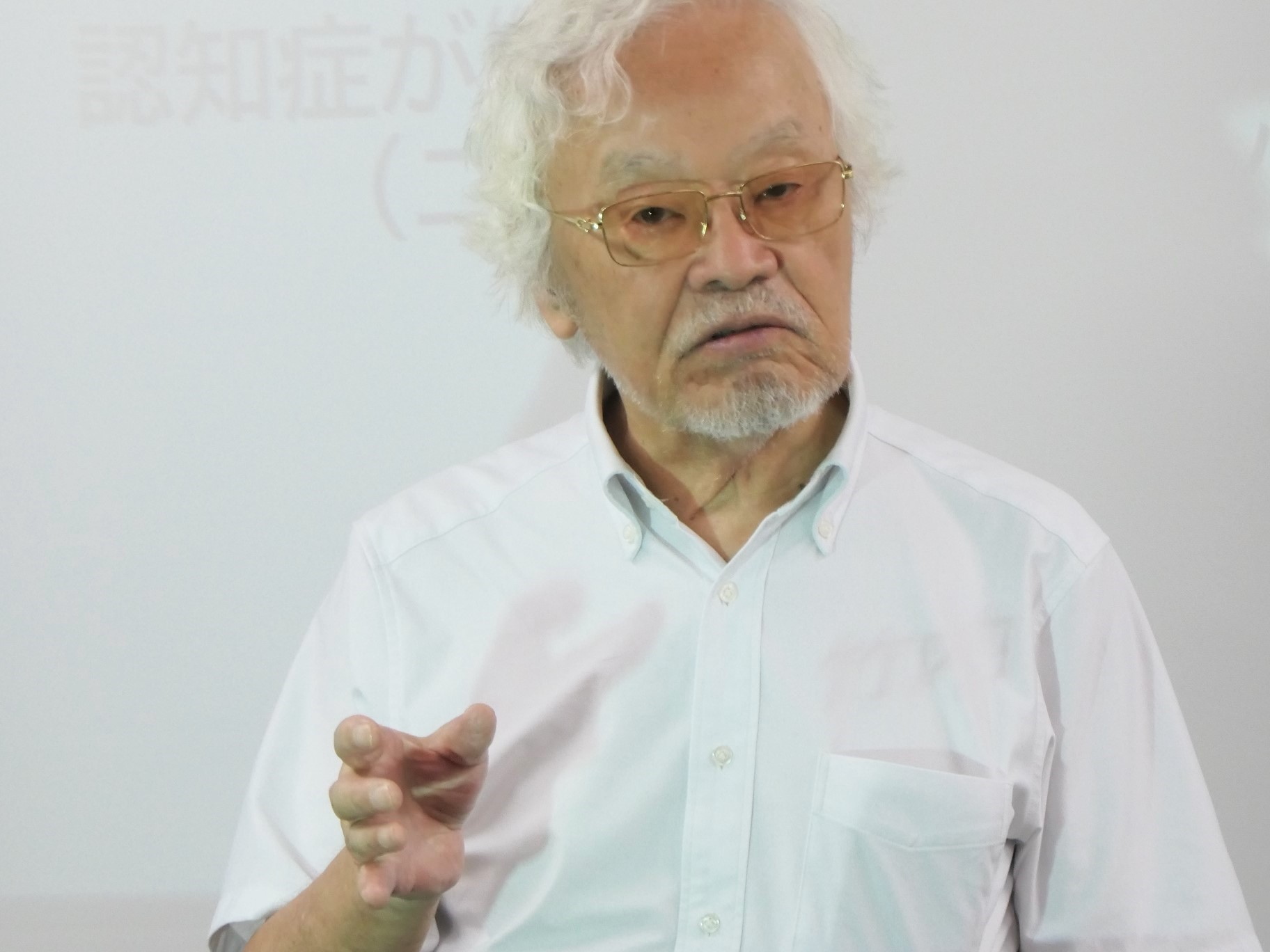

メディカル・ケア・プランニンググループ(東京都江戸川区)は8月1日、法人施設の管理者ら向けに自立支援介護をテーマにした研修会を実施した。一般社団法人日本自立支援介護・パワーリハ学会の竹内孝仁顧問が登壇し、自身の現場経験などを踏まえて、自立支援介護の哲学やポイントについて語った。

管理者に向け講義する竹内孝仁顧問

竹内顧問は始めに、整形外科医として特別養護老人ホームに関わっていた時代の経験について語った。

「昭和の中ごろ、特養ではベッドの上で食事から排泄まで、生活の全てが行われていた。こんな状況はあってはならないと感じた」(竹内顧問)

まず施設の一部スペースを食堂と位置付け、食事はそこでとることにした。入居者はそこに出て行くために身だしなみを整えるようになり、自然な助け合いもするようになった。排泄は、入居者それぞれのタイミングを把握し、リズムに合わせてトイレへ誘導するようにしていった。これにより以前より便が出やすくなった。

こうした例を挙げた上で、自立支援の根本的な哲学とは「人間ならどう生きたいかを問い、それを実践するもの」と強調した。

かつては満床が当然であった特養は、現在は都心でも空床がある状態になった。これについて竹内顧問は「市民がケアの質を、冷静に評価をするようになったため」だと指摘。同社の主力事業であるグループホームも、認知症のケアに対する専門性が問われており、自立支援による認知症の改善ができなければ利用者の獲得は大変厳しいと語った。

具体的な自立支援のポイントは、▽水分補給▽食事(栄養)▽排便▽運動――の4つが重要だと説明。なかでも水分補給は実践しやすく全ての基本になることから、積極的に行うことを勧めた。

竹内顧問の説明によると、高齢者の身体の約50%は水分であり、この水分が1%でも不足すると意識障害が生じる。これが認知症の症状が出る原因になるという。

具体的には、1日1500ミリリットルを飲水で補給することが必要になる。利用者ごとに水分摂取量を記録し管理するなどして、必要量をクリアしていくことが認知症症状改善の鍵になるとした。

今回の研修を企画した山田一幸社長は参加者に向け、「多様化するニーズに応え、利用者を獲得していくため、理論に裏打ちされた『自立支援介護』が必要」と訴えた。業界では事業者の倒産も相次いでいる。生き残りに向けて、社員を叱咤激励し志気を高めた。