『訪問+通所』に賛否 「人材不足の根本的対策ではない」 介護給付費分科会

2023年9月15日

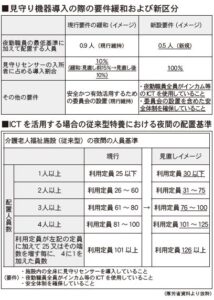

厚生労働省は8月30日、第222回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。認知症への対応力強化や医療・介護連携、地域の特性に応じたサービスの確保、LIFEなどについて議論(下まとめ)。「訪問+通所」 ...

この記事は会員限定です。

無料会員 ➔ 1ヵ月につき5件まで閲覧可能

有料会員 ➔ 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)

いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。